【最新版】shopify(ショッピファイ)の使い方と評判まとめ

Shopifyの評判を調べてみると、わりと良い口コミばかりが耳に入ってきます。

はたしてその良い評判は本当なのでしょうか?

ネットショップを構築できる方法はshopify以外にもたくさんあります。

できるなら、一番「売れる方法」を選びたいですよね。

そんなわけで、今回はshopifyに関して、本当に評判通りなのか以下の3点について調べてみました。

- shopifyの使い方。何ができるの?

- shopifyの評判。売れるの? 売れないの?

- shopfyの料金と機能。他のカートシステムより優れているの?

ネットショップを運営していく上で役立つ集客ノウハウについてもお伝えしていきます。

最後まで読めば、shopifyの使い方だけでなく、「売れるネットショップの作り方」も身につくはずです。

目次

- Shopifyとは? どんなサービス

- shopifyの事例 どんなネットショップが作れるの?

- Shopifyのメリットとデメリット

- 「カゴ落ち防止」→ 売上の機会を逃さない

- 「テーマ」 → 簡単にデザインを変えられる

- 「アプリ」 → 自由に機能を増やせる

- 「越境EC」 → 海外に販路を拡大できる

- 「無料プラン」 → なし

- 「電話サポート」 → なし

- 「外国産」 → 少し使いづらいところもある

- Shopifyの使い方。無料で試す方法

- 【わずか5ステップ】Shopifyでネットショップを開設する手順

- Shopifyの評判。売れる? 売れない?

- Shopify 3つの料金プラン、どれがいい?

- Shopifyと比較。Base、ストアーズ、カラーミーショップ、makeshopはどうなの?

- まとめ Shopifyが向いている人は?

Shopify(ショッピファイ)とは? どんなサービス

Shopifyは「ショッピファイ(ショピファイ)」と読みます。

簡単にまとめると以下のようなサービスです。

Shopify 基本情報

| 名称 | Shopify(ショッピファイ) |

|---|---|

| 初期費用 | なし |

| 月額料金 | ベーシック 25ドル スタンダード 69ドル プレミアム 299ドル |

| 商品登録数 | 無制限 |

| クーポン発行 | ○ |

| 無料SSL証明書 | ○ |

| カゴ落ち対策 | ○ |

| カード決済手数料 | 3.4〜4.15% |

| 海外販売 | ○ |

| 無料お試し期間 | 3日間 無料で試してみる |

Shopifyを利用すれば、低コストで簡単にECサイト(=ネットショップ)を開設可能。

最初にメールアドレスを登録するだけで、ネットショップを開設するためのいろいろな機能が使えます。

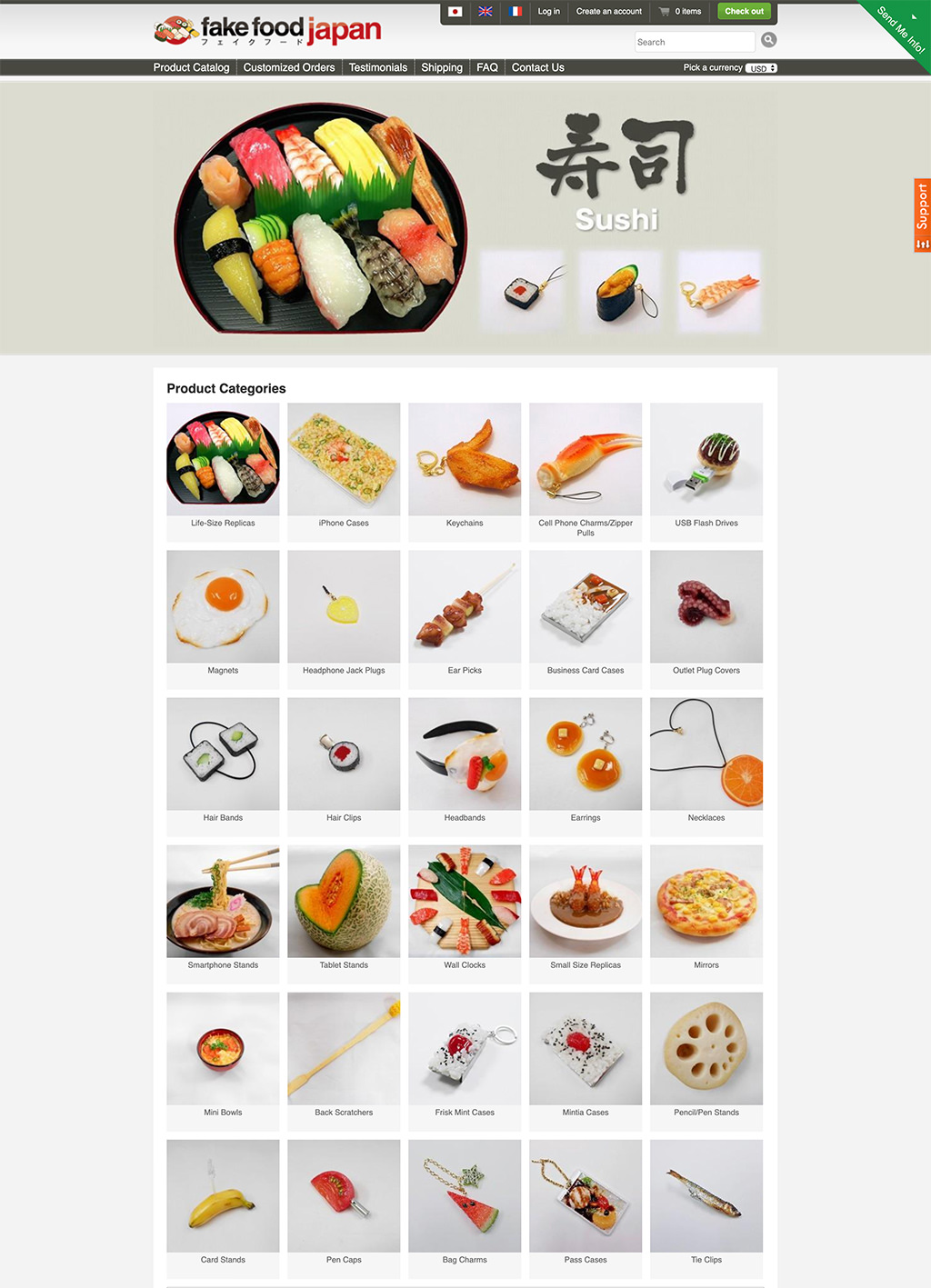

shopifyの事例 どんなネットショップが作れるの?

公式サイトに掲載中の事例から個人的に気になったショップを選んでみました。

有名なお店の名前も見つかります。

個人店舗からネームバリューのあるブランドショップまで。

規模を問わず対応できる柔軟なシステムがshopifyの強みです。

shopifyショップの事例【食料品・飲料系】

沖縄に行かずとも飲みたくなるオリオンビールのネットショップ。

shopifyに備わる定期購入の仕組みをうまく利用し継続的な売上をあげることに成功しています。

shopifyショップの事例【ファッション系】

シンプルなデザインなのにおしゃれに見えるのは、商品そのものはもちろんデザインに使われた写真やイラストなどの素材が良いからでしょう。

shopifyなら、デザインにあまり手をかけなくても、見た目の良いネットショップを構築できるのがわかります。

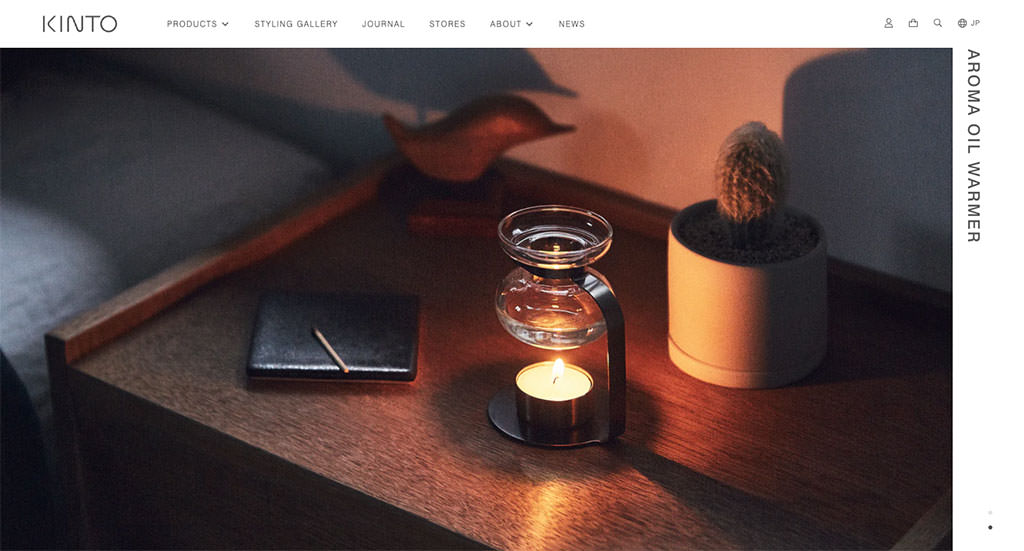

shopifyショップの事例【インテリア系】

眺めるだけでも満足感が高まる、こんなかっこいいネットショップが作れたら最高ですね。

使いやすさ・わかりやすさも優れてます。

実店舗で商品を手にとるような感覚で欲しい商品を探せます。

商品ページだけでなく、ギャラリーページのようなコンセプトを伝えるページが作れるのもshopifyならではの機能。

うまく利用し、ネットショップへ足を運んでくれたお客様を楽しませる工夫がしたいですね。

以上のように、「shopifyならこんなネットショップが作れる」、「こんなネットショップが作りたい」という視点で選んでみました。

Shopifyのメリットとデメリット

shopifyを本格的に使う前に知っておきたい、shopifyならではの利点と弱点。

以下のようにまとめてみました。

- shopify メリット

-

- 「カゴ落ち防止」→ 売上の機会を逃さない

- 「テーマ」 → 簡単にデザインを変えられる

- 「アプリ」 → 自由に機能を増やせる

- 「越境EC」 → 海外に販路を拡大できる

- shopify デメリット

-

- 「無料プラン」 → なし

- 「電話サポート」 → なし

- 「外国産」 → 少し使いづらいところもある

「カゴ落ち」、「テーマ」、「アプリ」、とは?

他にも「越境EC」とか、聞き慣れない用語はありませんか?

これらはshopifyを使いこなすのに欠かせない用語です。

以下でメリットとデメリットをひとつずつ詳しくお伝えしていきます。

用語の説明もしていくので、必ず理解しておきましょう。

shopifyのメリット1

「カゴ落ち防止」→ 売上の機会を逃さない

このメリットは、ネットショップの経験がない人にとっては地味に感じるかもしれません。

しかし、ネットショップで売上を拡大していくのに非常に重要なメリットなので、必ず理解しておきましょう。

- 「カゴ落ち」とは?

-

- カゴに入れた商品を結局買わずにネットショップから離れてしまう。

この行動を「カゴ落ち」と言います。

欲しい商品をショッピングカートに入れたけど、何かしらの理由で買わずに終わった。

こういう経験があなたにもありませんか?

amazonや楽天で欲しい商品を買い物かごに入れたけど、結局、買わなかった。

これが「カゴ落ち」です。

お店の立場からするとカゴ落ちは釣った魚を逃がすのと同じ。

もったいなさすぎます。

リアルなお店で例えるなら、

商品を買い物かごに入れレジで並ぶお客様が支払う直前で去ってしまうわけですから、目前の売上を失う大損失です。

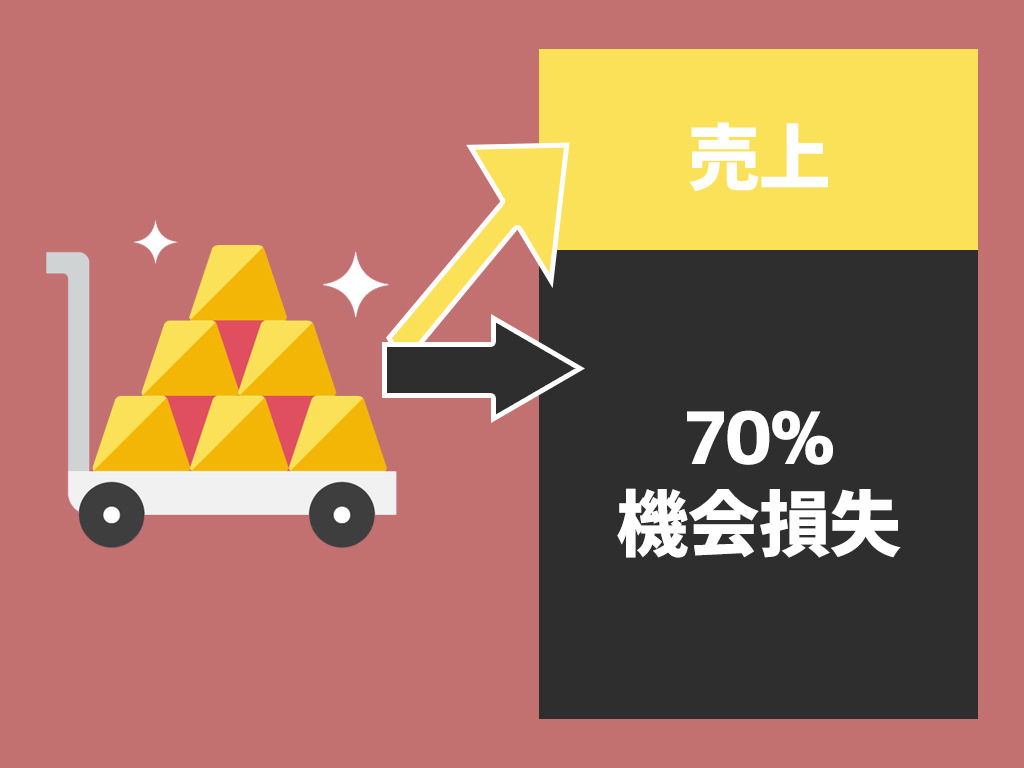

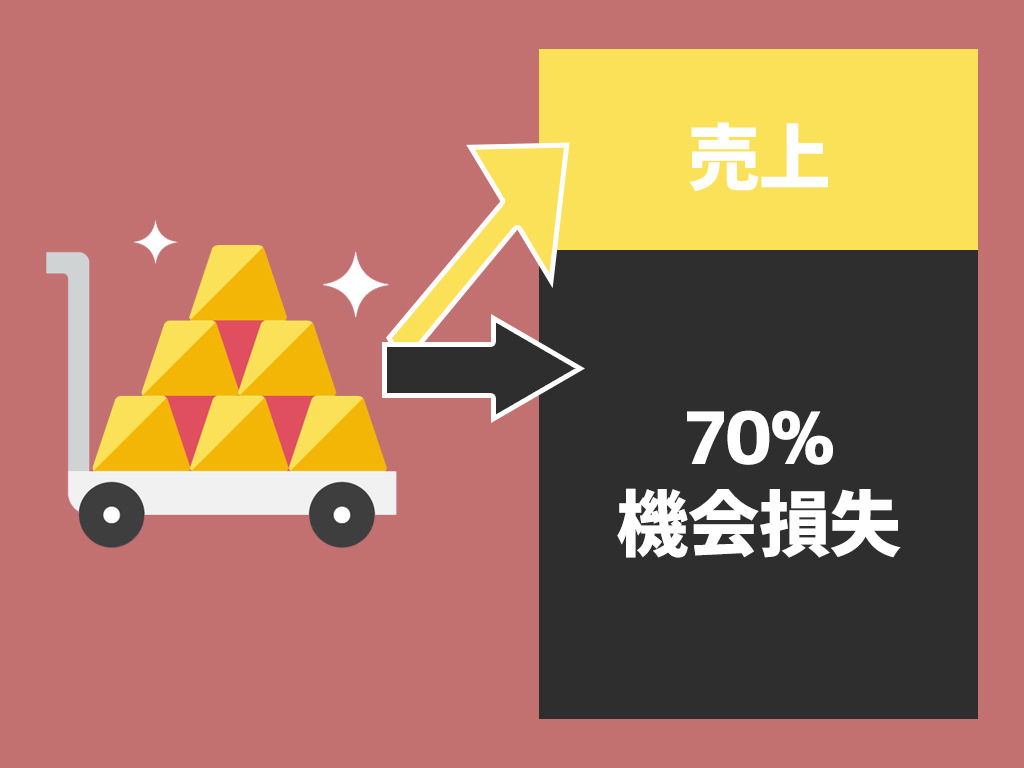

この「カゴ落ち」が起きる割合、どのくらいか想像できますか?

なんと全体の7割だと言われています。

商品を買い物かごに入れレジに並んでいるお客様の70%に、何らかの理由で逃げられてしまっているわけです。

めちゃくちゃ損してますよね。

Shopifyには、カゴ落ち防止機能が備わってます。

決済をせずカートに入れたままのお客様に、改めて商品の購入をアピールできる機能が付いているんですね。

お客様は、当然、欲しいと思ったから、商品をカゴに入れます。

一度は買うのを諦めた商品をあとで再びプッシュされたら、買ってしまうことになっても不思議はありません。

実際、カゴ落ちをうまく改善できれば、売上の2〜4割をアップさせることができるといわれています。

ただ、残念なことに、ネットショップ作成サービスのほとんどにカゴ落ち防止機能は付いてません。

しかし、Shopifyには付いてます。

多くのネットショップ初心者が目をつけない「カゴ落ち防止機能」。

実は、これがあるだけでShopifyを選んでもいいと言っていいくらい、貴重。

売上にも効果的なメリットです。

shopifyのメリット2

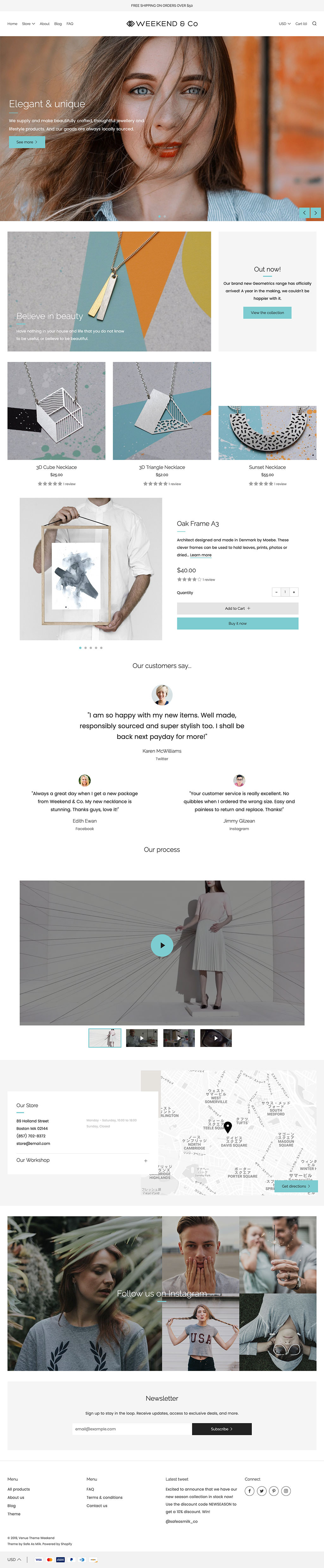

「テーマ」 → 簡単にデザインを変えられる

テーマとは、shopify用のデザインテンプレートのことです。

普通はネットショップのデザインを作っていく作業は専門性が高く一般の人にはできません。

しかし、shopifyの場合は、テーマを選択するだけ。

洋服を着せ替えるようにネットショップのデザインを様々と変えられます。

以下は、テーマの編集画面です。

選んだテーマへ手を加えることも簡単で、パズル感覚でネットショップの外観をいじくれます。

スキルがあれば、HTML/CSSを駆使したカスタマイズもできます。

知識と技術に合わせた方法でデザインを作っていけるわけです。

shopifyのメリット3

「アプリ」 → 自由に機能を増やせる

「アプリ」を利用すれば、様々な機能をネットショップへ追加できます。

以下は、アプリを探せる画面です。

機能ごとにアプリを検索し、ネットショップへ追加できます。

例えば、以下のようなアプリが見つかります。

- お客様とネットショップ上でチャットができるアプリ

- 商品ページにお客さんのレビューの書き込みを受け付けられるアプリ

- 商品の値段を海外通貨へ自動で換算できるアプリ

ネットショップごとに、やりたいことは変わります。

例えば、接客用のスタッフを置きリアルタイムにお客様へ対応したいなら、チャットアプリを。

海外通販へチャレンジし、現地の通貨で商品を販売したいなら、海外通貨用のアプリを。

というように、欲しい機能を自由に追加できます。

ターゲットや商材を想定し、どんな機能があれば売上アップに役立ちそうですか?

そのためのアプリがきっと見つかるはずです。

shopifyのメリット4

「越境EC」 → 海外に販路を拡大できる

越境ECとは、国境を越えたEコマース。

つまり海外向け通販のこと。

いま海外向け通販ショップの売り上げが伸び盛り。

日本独特の文化を反映したユニークな商品やメイドインジャパンの高品質な商品の人気が世界的に高まってます。

コロナ以降は日本への旅行ができず、せめてモノだけでも日本を感じたいと日本のネットショップへの需要が増えているそうです。

国内ではいまいち売れなかった商品でも、海外に目を向ければ大きなチャンスがあります。

でも、越境ECを展開するには以下の4つの壁があります。

- 決済

- 言語

- 通貨

- 配送

例えば、「サイトの英語化が難しい」、「決済通貨が何かわからない」など、こうした理由でいままで越境ECを諦めていた人もいるでしょう。

ところが、Shopifyには嬉しい機能があります。

上にあげた「決済、言語、通貨、配送」の4つを通販対象国に合わせて柔軟に設定できるんですね。

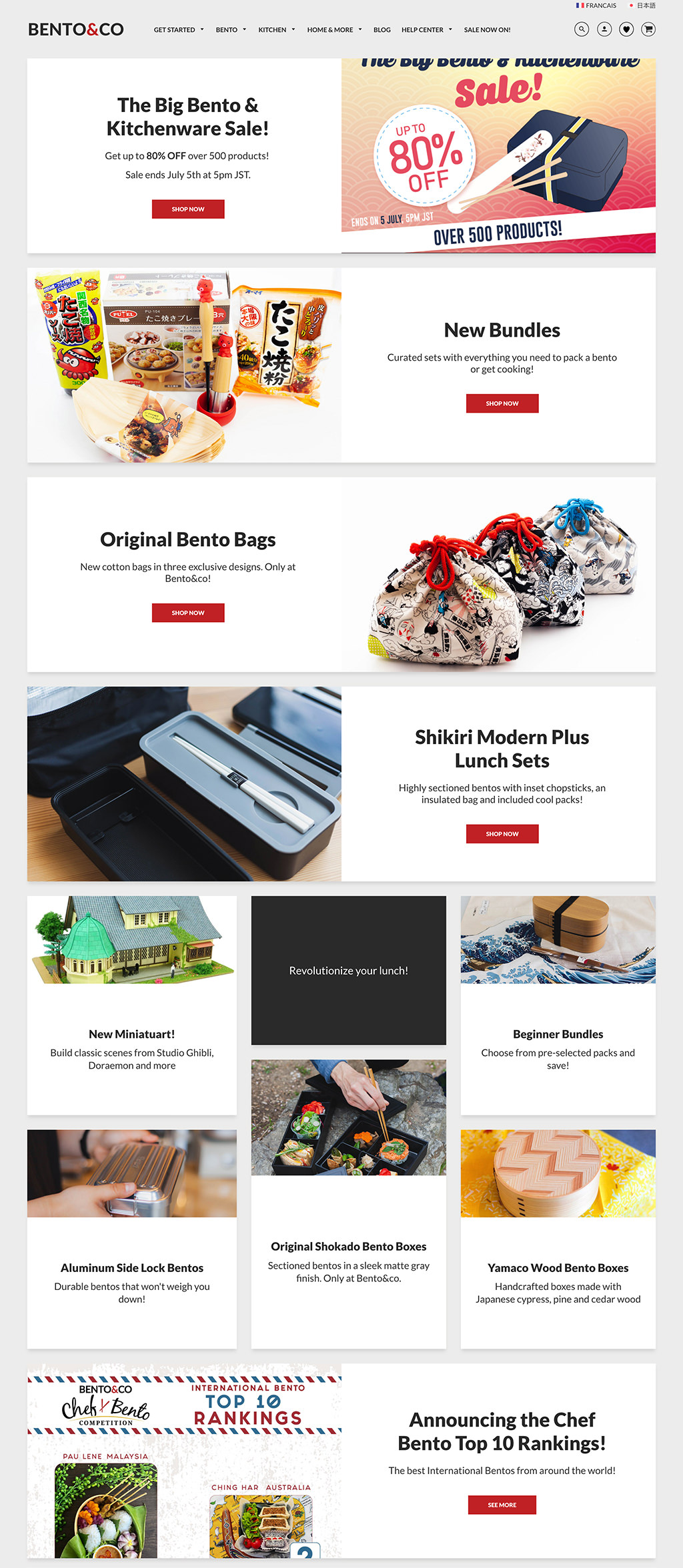

以下は、まさにShopifyで作られた海外向け通販ショップの実例です。

越境EC shopifyの実例

弁当箱を売ってるお店。

食品サンプルのお店。

ショップデザインもかわいくて、ぼくも眺めているうちに欲しくなってきました。

こうした海外向けのネットショップを簡単に作れるのは、Shopifyの大きなメリットです。

shopifyのデメリット1

「無料プラン」 → なし

shopifyの無料お試し期間はわずか3日間。

その後、使い続けるには有料プランへ切り替えるしかありません。

3日間の試用期間だと、できることは限られています。

使い方がわからないまま有料プランへ切り替えるのは不安でしょう。

以下の記事では、無料プランの利用が可能なネットショップを特集しました。

無料でネットショップを運営していきたい人はshopifyと比較してみてください。

注意したいのは、単に月額無料だからといって費用が安くなるとは限らないということ。

どのネットショップでも決済のたびに手数料が発生します。

手数料を比較し毎月全体にかかってくるコストを考えると、有料のshopifyのほうがお得だということも十分ありえます。

必ず目標の売上を設定し、月額のランニングコストと決済のたびに発生する手数料を合計し、費用を比較しましょう。

shopifyのデメリット2

「電話サポート」 → なし

初めてのネットショップにshopifyを選ぶ人は注意が必要です。

サポートはメールだけで電話での質問には応えてくれません。

その代わりマニュアルは充実してます。

「Shopify ヘルプセンター」には、ショップを開設し売上を伸ばしていくために必要な設定について、事細かく解説があります。

日本語に翻訳された動画マニュアルもどんどん数が増えているので、大抵の疑問は解消できるでしょう。

自分では解決できない疑問は、掲示板(Shopify コミュニティ)へ投稿するかお問い合わせフォームから問い合わせられます。

shopifyのデメリット3

外国産 → 少し使いづらいところも

外国産であること。

日本語環境だと使い勝手に少し違和感を覚えるときがあります。

Shopifyはカナダ発のサービス。

2018年に日本法人ができ、日本向けの機能向上が積極的に行われてます。

といっても、まだ不十分なところが多いのも事実。

デザイン用のshopifyテンプレートは、英語から日本語へテキストを置き換えた途端に野暮ったく見えてしまうものもあります。

また、機能を拡張できるアプリの多くも日本語に対応していません。

メリット・デメリットを全体的にまとめると、海外に販路を拡大したくて、カゴ落ちのお客さんを逃したくない人にとってはShopifyは最良の選択肢です。

ただ、「使いやすさ」も他のネットショップ作成サービスと比較したいところ。

使いやすさは実際に触ってみないとわかりませんものね。

他のネットショップ作成サービスと同じく、shopifyにも無料の試用期間があります。

利用を決める前に必ずあれこれいじくってみましょう。

以下でShopifyの登録方法と使い方を説明していきます。

Shopifyの使い方。無料で試す方法

Shopifyは有料サービス。でも、無料で14日間の試用が可能。

試用期間中のクレジットカード登録は不要です。

試用期間の終了時期を知らず、勝手にお金がチャージされる心配はいらないので気軽なお試しができますね。

では、早速Shopifyを試してみましょう。

ネットショップを開くところまでは、とても簡単。

普段、パソコンをメールかYoutubeくらいにしか使ってない人でもご安心を。

shopifyでネットショップを開設するまでの手順は、以下のわずか5ステップ。

1時間後にはネットショップの店長です。

【5ステップで完了】ネットショップ開設の手順

- 1. メールアドレスでユーザー登録

- 2. ネットショップの初期設定

- 3. 商品を登録

- 4. デザインをカスタマイズ

- 5. 送料と決済方法の設定

1. メールアドレスでユーザー登録

Shopifyを利用するための登録は以下から。

メールアドレスを入力するだけです。

2. ネットショップの初期設定

お店の名称や所在地など最初に必要な設定をします。

いくらネットショップといえでも信頼を得るため、実在している住所の設定が必要です。

自宅の住所を公開したくない人は、以下の記事で特集しているバーチャルオフィスを検討してみましょう。

3. 商品を登録

ネットショップで販売したい商品を登録します。

管理画面に見える「商品を追加する」ボタンをクリックしましょう。

写真や価格など商品情報を登録できる画面へ移動します。

商品情報を入力。

商品に対して、商品名、説明、写真などを設定していきます。

ひとまずこれで商品の販売ページができました。

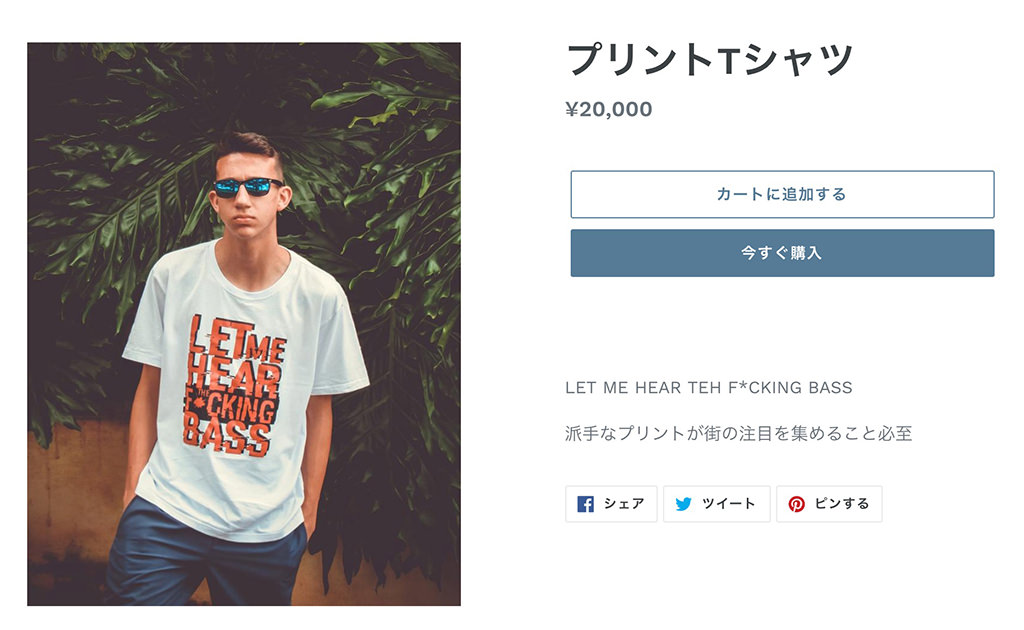

ネットショップを訪れるお客様からは以下のように見えます。

4. デザインをカスタマイズ

手を加えることを「カスタマイズ」と言います。

販売する商品をすべて登録できたら、ショップの外観をカスタマイズしていきましょう。

ショップのデザインはテーマを選ぶだけ。

特別なスキルは不要、以下のようなおしゃれなショップを簡単に作れます。

テンプレート事例1

お客さんのレビューや動画の商品説明がいい感じ。

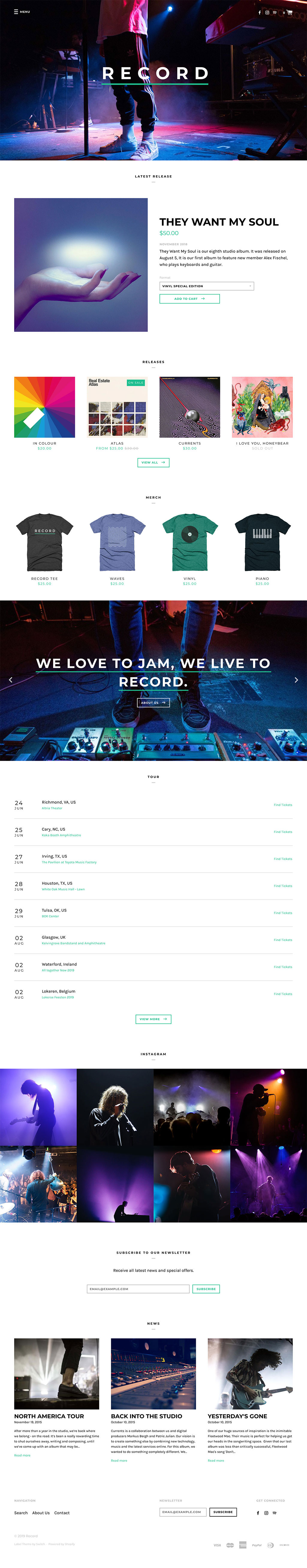

テンプレート事例2

イベントスケジュールが、ネットショップには珍しいです。こうした独特のデザインもテンプレートで選べます。

テンプレート事例3

余計な情報を削ぎ落とした結果、写真のクオリティが一段と引き立ってますね。

ネットショップの売上に写真の質は大きく影響します。

単に商品を写すのではなく、商品を使っている様子や商品を使うことで得られるメリットがイメージできる写真にしましょう。

5. 送料と決済方法の設定

商品の登録が終わり、ショップデザインも完成。あとは送料と決済方法を決めたら営業開始です。

送料は以下の2種類から選べます。

- 重さによる送料

- 金額による送料

送料は、上記のそれぞれの方法で都道府県別に設定が可能。

送料はお客さんの購買意欲に大きく影響します。

もちろん無料にできたほうが、お客さんに買ってもらいやすくなります。

といっても、完全に送料無料のお店にするのは、特に小さな個人ショップにとっては利益を考えると難しいでしょう。

そういう場合は、「〇〇円以上のお客様は送料無料」のような条件付きの送料無料を設定できます。

決済方法は、すぐに利用できる「Shopify Payment(ショッピファイ ペイメント)」がおすすめです。

審査不要で以下のクレジットカード払いと決済方法へ対応できます。

- Visa

- Mastercard

- JCB

- American Express

- Apple Pay

- Google Pay

面倒な手続きが不要なのがいいですね。

普通なら、決済代行業者との間にややこしいやりとりが発生するので。

追加でコンビニ決済、キャリア決済、paypalなどの導入も可能です。

決済方法が豊富なほどお客さんにとっての便利さが増し、買ってもらいやすくなります。

以上でネットショップの構築は完了です。

Shopifyの評判。売れる? 売れない?

これまで見てきたとおり、Shopifyを使えば誰でも苦労なくネットショップを作れます。

ただ、「簡単に作れる=簡単に儲けられる」ではありません。

「売れる」か「売れない」かは、最終的にショップオーナーの手腕にかかってます。

ここからは少しだけ、ネットショップの営業ノウハウについてお伝えしていきます。

以下の2つを覚えておきましょう。

「売れない」失敗を防ぐ! ネットショップ基礎知識2つ

- 1. ネットショップの売上を計算する方法

- 2. 売上げアップのために必要なネットショップの業務

1. ネットショップの売上 計算方法

以下がその公式です。

- アクセス=サイトへの訪問者数

- 購入率=訪問者のうち商品を買ってくれた割合

- 客単価=購入者が一度の買い物で使う平均的な金額

この三つの数字をかけあわせるとネットショップの売上が出ます。

ネットショップの売上 = アクセス x 購入率 x 客単価

つまりは、それぞれの数字をアップできれば売上も増えるわけです。

ネットショップのオーナーの取り組みとはすなわち、この三つの数字を向上させること、だといえます。

そのためには具体的に何をすればいいか?

2. 売上げアップのために必要なネットショップの業務

ネットショップの業務は、大きく分けると以下の三つに分類されます。

- 集客: お客さんをショップへ集める

- 接客: ショップへ集めたお客さんをもてなし商品を買ってもらう

- 追客: 買ってもらったあともアフターフォロー、リピーターになってもらう

この3つの業務を工夫することで以下のように売上アップに必要な「アクセス」、「購入率」、「客単価」も向上します。

- 集客 工夫例:リスティング広告を利用してみた → アクセスが増えた

- 接客 工夫例:ショップデザインを使いやすく変えてみた → 客単価と購入率が増えた

- 追客 工夫例:過去の顧客にメルマガを送ってみた → (リピーターの)購入率が増えた

以下で、Shopifyに備わる機能を業務ごとに紹介します。

それぞれの機能を使いこなすことで、「業務改善 → 売上アップ」が可能となります。

Shopify 集客に有利な機能

ネットショップをオープン後、まず必要なのは集客です。お店にアクセスがない限り、商品が売れることはないですからね。

ネットショップへのアクセスが発生する経路としては、主に以下があります。

- 検索エンジン(Google、Yahoo)

- インターネット広告(リスティング広告、バナー広告)

- SNS(facebook、Instagram、twitter)

- 他サイト・ブログ

どれか1つに偏ることなく、それぞれから集客できたほうがアクセスを最大化できます。

お客さんが多いほうが、お店の存在が広がりやすくなり、もちろん商品が売れるチャンスも増えますよね。

そのための機能が以下。

- SEO設定: 検索経由からのアクセスを増やすための設定

- Facebook連動: Facebook内で商品を売れる、Facebookメッセンジャーを使って商品購入へ導ける機能

- Instagram連動:instagram内で商品を宣伝、売れる機能

こうした機能を利用して、積極的にアクセスアップに励みましょう。

Shopify 接客に有利な機能

購入率と客単価のアップへ影響するのが接客機能。

実店舗なら、お客さんのそばに立った接客が可能です。お客さんの要望に対してリアルタイムに対応できます。

でも、ネットショップの場合は?

お客さんひとりひとりの目の前に店員を立たせることができないため、ネットショップ自体の使いやすさを整えておく必要があります。

お客さんが不自由なく快適に買い物を楽しめる場所として整っていなければ、いくら商品が魅力的でもお客さんは何も買わずに去っていってしまいます。

つまり、使いにくいネットショップほど購入率と客単価が下がるわけです。

購入率と客単価を下げる原因としてよくあるのが以下の4つです。

- ショップデザイン

- 商品の探し方

- 決済方法

- セキュリティ

これらが使いにくかったり、怪しかったりすると、お客さんは欲しい商品があったとしても買ってくれません。

逆にいえば、これらをしっかり整えておけばお客さんの購入率と客単価は上がるんですね。

それぞれを上げるため、お客さんが不自由なく快適に買い物を楽しめる場所としてネットショップ自体の使い方を使いやすく整えておきましょう。

Shopifyでは、ショップデザインはテンプレートから選びます。

選んだままの状態でも見やすく、商品を探しやすくデザインされているので、デザインの使いにくさは簡単にクリアできます。

バナーを貼る位置を少し変えただけで、商品の売れ行きが大きく入れ替わることもあるくらい、売上や購入率へ影響するのがデザインです。

もし、さらにデザインにこだわりたければ、カスタマイズが可能です。

HTML/CSSを使い、独自のデザインを作っていけます。

決済方法がわかりやすく安全に提供されているほど、買ってもらいやすくなります。お客さんにとっての便利さや信頼感が向上するからです。

セキュリティは、Shopifyのほうで万全に取り組んでくれています。

「PCI DSS ISO27001」のレベル1を所得し、保証しているのが以下の6つ。

- 安全なネットワークの構築と維持

- 脆弱性管理プログラムの維持

- 定期的なネットワークの監視・テスト

- カード保持者のデータの保護

- 強固なアクセス制御対策

- 情報セキュリティポリシーの維持

これに油断せず、ショップオーナーのほうでもセキュリティへの意識を高めておく必要があります。

簡単に推測できるパスワードを設定していたことが原因で管理画面へハッキングされたという失敗はあるあるです。

管理画面へのログインに2重の壁を立てる「2段階認証」の設定が利用できるので、必ず設定しておきましょう。

Shopify 追客に有利な機能

リピータからの購入率へ影響するのが追客機能。

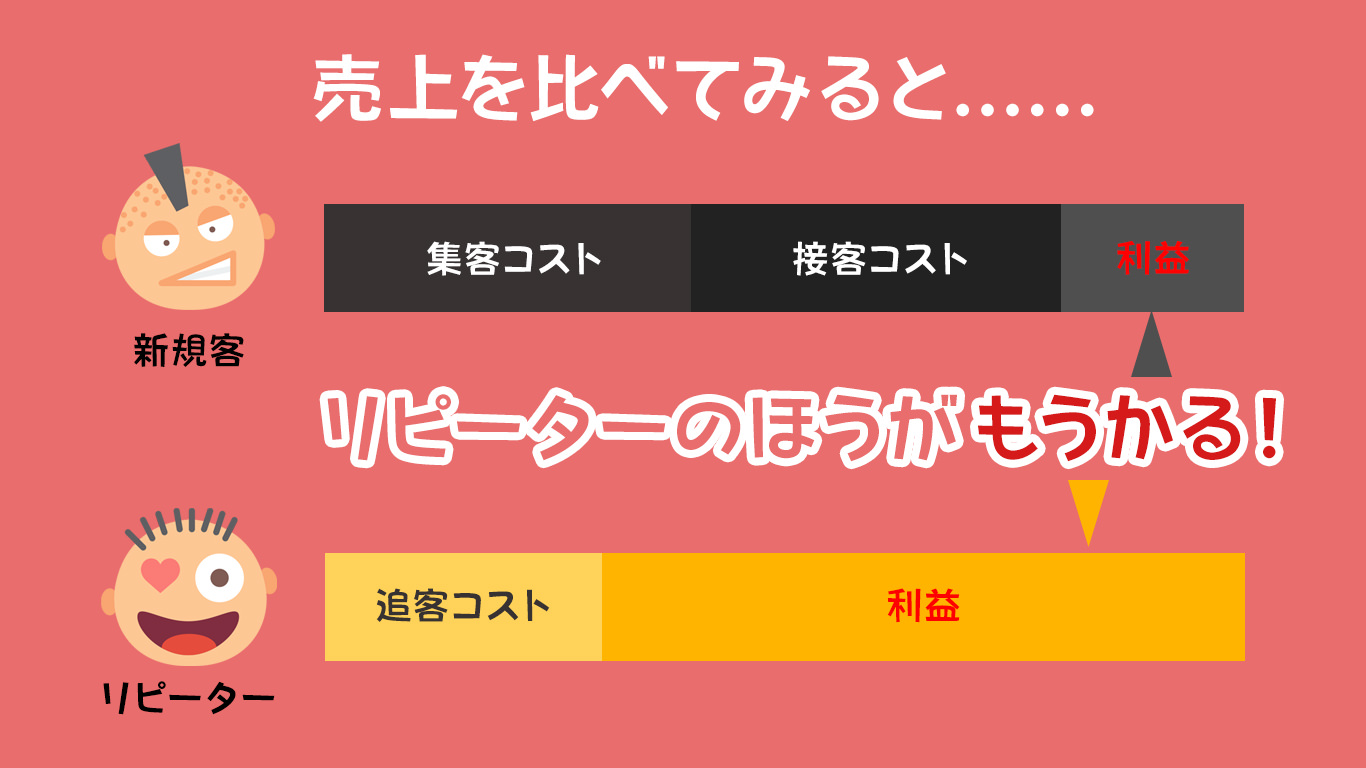

リピーターは新規客よりコストがかからないので利益率が大きく、儲かります。

新規客をリピーターへうまく転換させられるほど、ネットショップの経営は安定します。

Shopifyに備わるリピーター獲得のための機能が以下です。

- メルマガ: 過去の顧客に対してメールマガジンを送信できる

- 定期購入: 定期的に繰り返す商品購入をお客さんと契約できる

- カゴ落ち防止機能: ショッピングカートに商品を残したままショップを去ったお客さんに再度アプローチできる

このなかで最も注目したいのは、冒頭でも取り上げた「カゴ落ち防止の機能」です。

再びこの画像を見てみましょう。ショッピングカートに商品を残したまま決済を中断してしまうお客さんが、なんと7割も。

ショッピングカートに入れているくらいなので、その商品に興味があることは確かです。

言い換えれば、「買うつもりで商品を抱えレジに並んだ、でもそのあと何かしらの理由で買うことを諦めた」、こういうお客さんが10人中7人もいる状況なんですね

このもったいない状況をそのまま見過ごすわけにはいきません。

積極的に追いかけましょう。

Shopifyでは、決済前にお客さんがメールアドレスの入力を済ませることが条件にはなりますが、カゴ落ちのお客さんに対して後追いでメールを送信できます。

ついさっきまで買う気満々で商品を抱えていた人たちです。

カゴ落ち防止のメールは必ず購入率を上げてくれるはずです。

Shopifyを使うなら、必ずこのカゴ落ち防止機能を使いましょう。

業務がうまくいっているか判断するための機能

これまで見てきたネットショップの業務。

すべての業務は、「アクセス」、「購入率」、「客単価」を上げ、最終的に売上アップへ結びつけることが目的です。

でも一生懸命、業務を頑張ったところで、努力の方向性が間違っていれば結果はついてきません。

闇雲に業務に励むのではなく、途中経過を確かめながら取り組んでいくことが重要なんですね。

Shopifyでは、売上アップへつながる分析機能が付いてます。

以下がその分析画面。

集客、接客、追客がうまくいっているかを、様々な角度から検証できます。

- 売上

- アクセス(=画面ではセッション)

- リピーターの割合

- 購入率(=画面ではコンバージョン率)

- 客単価(=画面では平均注文金額)

精神論でネットショップの経営は安定しません。上にあげたようなデータの推移を具体的に数字で掴むことで、日頃の頑張りが正しいかどうか判断できます。

ネットショップの運営ノウハウについてもっと詳しくなりたい人は、以下の記事を読んでみてください。

Shopify 3つの料金プラン、どれがいい?

Shopifyにフリープランはありません。

でも、14日間だけ無料で試用が可能。

その間にいじくりまくって、継続するかを決めましょう。

料金プランの違いは以下の比較表のとおりです。

プランを比較するとき、注目したいのは以下の2つの違い。

- スタッフアカウント数

- カゴ落ち対策

ネットショップの運営を複数人スタッフで担当しなければいけないほど売上の規模が大きければ、スタンダードの$79プランを利用しましょう。

5人以上でアカウントを共有できます。

5人も担当者が必要なショップであれば、月間売上は300万円は越えているはず。

それくらいの規模であれば$79の月額料金も余裕で回収できます。

ひとりか二人でショップ運営が十分であれば、一番安い$29のベーシックプランでじゅうぶんです。

Shopifyの強力な機能「カゴ落ち対策」は嬉しいことに全プランで利用可。

他の機能を比較しても、ベーシックプランが圧倒的に劣るというわけではありません。

いつでもプランの変更は可能です。

月間60万円以下の売上で運営スタッフが2人以下の場合であれば、まずはベーシックプランで始めましょう。

複数人スタッフによる管理が必要になるほどショップの規模が成長した時点でスタンダードへ移行するのがおすすめです。

Shopifyと比較。Base、ストアーズ、カラーミーショップ、makeshopはどうなの?

以下はshopifyと他のショッピングカートを比較した表です。

| 名称 | おすすめポイント | 初期費用 | 月額費用 |

|---|---|---|---|

| Shopify |

カゴ落ち防止機能で売上アップ。海外にも売れる | 無料 | 25ドル〜 |

| makeshop |

月商50万円以上を狙うなら | 11,000円 | 12,100円〜 |

| カラーミーショップ | コスパ最良。親しみやすく本格ショップも作成可 | 3,300円 | 0円〜 |

| Base | 無料でネットショップを持てる | 無料 | 無料/19,980円 |

| STORES |

一番簡単なネットショップの作成方法 | 無料 | 無料/2,980円 |

| woocommerce | WordPressでネットショップを持ちたいなら | 無料 | 無料 |

もし、目標売上もなく、とにかくネット通販のできる場所さえあればいいというなら、Shopifyを選択する必要はありません。

月額無料で、Shopifyと同じようにネットショップを開設できるサービスが他にあります。以下がその2つ。

最近、個人的に特に注目しているのはSTORES.jp(ストアーズ)。

無料プランで利用できる機能が一気に増え、ユーザーの拡大にも精力的に取り組んでいるようです。

有料プランで比較すると、ライバルはカラーミーショップかmakeshop。

比べるポイントは、やっぱり「カゴ落ち対策」です。

いちおう、shopify、カラーミーショップ、メイクショップのすべてで「カゴ落ち対策」は利用できるのですが、利用料が違います。

| カラーミーショップ |

makeshop |

|

|---|---|---|

| カゴ落ち対策初期費 | 55,000円 | 無料(会員数500名まで) 11,000円(会員数501〜1,000名まで) 33,000円(会員数1,001名以上) |

| カゴ落ち対策月額費 | 49,200円 | 無料(会員数500名まで) 5,500円〜55,000円(会員数501〜40,000名まで) |

ここまで高いと小さな個人ショップは予算的に手が出ないでしょう。

ただ、導入コストが高いのは、それだけ効果を期待できるから、という見方もできます。

カラーミーショップとmakeshop、どちらも国産ならではの使いやすさがあります。

将来的にショップが育ち、売上が安定してきた時期にカゴ落ち対策の機能を追加するつもりでいるなら、Shopifyよりも最初から使いやすい国産のサービスで始めておいたほうがいいかもしれません。

以下にカラーミーショップとmakeshopの特集記事があります。比較の参考にしてください。

まとめ Shopifyが向いている人は?

- 月額$29以上の利益を目標としている

- カゴ落ち対策を利用したい

- 越境ECへチャレンジしたい

この3つの全てに当てはまっているなら、Shopifyはベストな選択肢です。

一方でもし、例えば「月額$29は予算的に余裕。でも、特に海外は意識してない。」という人なら、わざわざShopifyを選ぶ必要はありません。

日本語に最初から最適化された国産サービスにしておいたほうが使いやすく、機能的にも不足はありません。

最後のポイントとしては、カゴ落ち対策。

導入費用で比較すると、Shopify > makeshop > カラーミーショップの順で有利です。

一番安くカゴ落ち対策を利用したいならShopifyになりますが、年間コストを計算し利益が十分に出ると考えられるならmakeshopかカラーミーショップ。

makeshopはかなり多機能なシステムで、使いこなすのに中級以上のスキルとノウハウが求められます。

カラーミーショップは、初心者でも慣れやすいシステム。

どっちが長く使っていけそうかは、実際に触ってみてから決めるのがいいでしょう。

嬉しいことに、どのサービスも無料でお試しが可能です。早速、試してみてはいかがでしょうか?

Shopify以外のショッピングカートを以下で比較してます。参考にしてみてください。

読み終わったらシェア!